- 災害は忘れた頃にやってくる

と言いますが、

他で起こったニュースを聞いた時など、

- 明日は我が身

で、思い立った時に対策を行動に移しておくことが大事です。

とはいっても、

- どんな対策をすればいいの?

と思われる方も多いかと思います。

本記事では、防災対策する上で欠かせないハザードマップについて、

- ハザードマップってなに?

- ハザードマップはどう見ればいいの?どう使うの?

- 避難所だけ知っておけばいいの?

といった疑問について、わかりやすくまとめたいと思います。

本記事を読むことで、

- ハザードマップが何かわかる

- ハザードマップの検索方法、見方、使い方がわかる

- ハザードマップの防災対策への活かし方を知れる

など、防災対策の最初のハードルを下げることができます。

本記事の概要

【ハザードマップ】ハザードマップとは?ハザードの見方、アプリや検索方法、ポータルサイト、作り方など、ハザードマップについてサクッと学びたいあなたはこちらをどうぞ【国土交通省 NHK アプリ 本】

ハザードマップとは?定義は?

ハザードマップの意味は?日本語でいうと?

ハザードマップは、ハザード(危険)とマップ(地図)の合わさった単語で、

この場合ハザードは「災害」の意味で使われています。

ハザードマップは「防災地図」や「災害予測地図」と訳されます。

ハザードマップの目的

ハザードマップの目的は2つあります。

(1), 起こりそうな災害について、前もって知らせること

(2), 避難場所などの対策を前もって知らせること

ハザードマップを知ることで、

- 起こる確率が高い災害を知り、その対策を打てる

ということになります。

災害時には、

- 災害から逃げれること

が大事です。

そのために、前もって

- 予想される災害内容を具体的に知ってもらう

- 災害について対策をしてもらう

ことが重要です。

これらを円滑に行うための資料の1つがハザードマップになります。

ハザードマップの種類

ハザードマップにはいくつかの種類があります。

ハザードマップは、この種類を意識して見ないと理解を謝ってしまう可能性があります。

まず、過去の災害をまとめたものがあります。

(1), 過去に発生した災害を示した地図

災害の起こりやすさは、その土地の性質に関係しています。

土地の性質をまとめたハザードマップがあります。

(2), 災害に関係する土地の性質についての地図

土地の性質についてはこちら↓

過去の災害の情報と、土地の性質があれば、それらをもとに、将来の災害予測をすることができます。

それらを地図としてまとめたハザードマップがあります。

(3), 災害の発生しやすさを予測した地図

(4), 災害の発生場所を予測した地図

災害が予測できたら、それに伴う被害状況をシミュレートできます。

その結果を可視化したハザードマップがあります。

(5), 被害を予測した地図

災害の予測や被害の状況が予測できたら、避難状況や復旧活動の見通しなどを立てることができます。

これを地図化したハザードマップがあります。

(6), 災害発生後に、避難や復旧活動をスムーズに行うための地図

ハザードマップの種類(災害の種類)

災害の種類によって、以下のようなハザードマップがあります。

- 地震

- 水害

- 津波

- 浸水

- 土砂災害

これらの災害ごとに、上で説明した被害地図や予測地図などがそれぞれあることになります。

ハザードマップの入手方法・どこにあるの?どこでもらえるの?

ハザードマップは、いくつかのサイトで公開されています。

- 国土交通省のハザードマップ ポータルサイト

- NHKの運営するハザードマップ

- 自治体ごとのハザードマップ

ハザードマップ ポータルサイト(国土交通省)とは

国交省が運営するハザードマップのポータルサイトです(サイトはこちら)。

サイトに行くと、以下のようなページがあります。

サイトの左右で分かれているように、

主に2つの使い方あります。

(1), 重ねるハザードマップ

(2), わがまちハザードマップ

(1), 重ねるハザードマップ

災害には様々な種類があります。

それらをそれぞれ地図上に表示して見比べるのは大変ですよね。

そんな時、重ねるハザードマップを使えば、種類(洪水、土砂災害、津波、道路防災情報)について、

1つの地図上に重ねて表示できます。

実際にやってみますね。

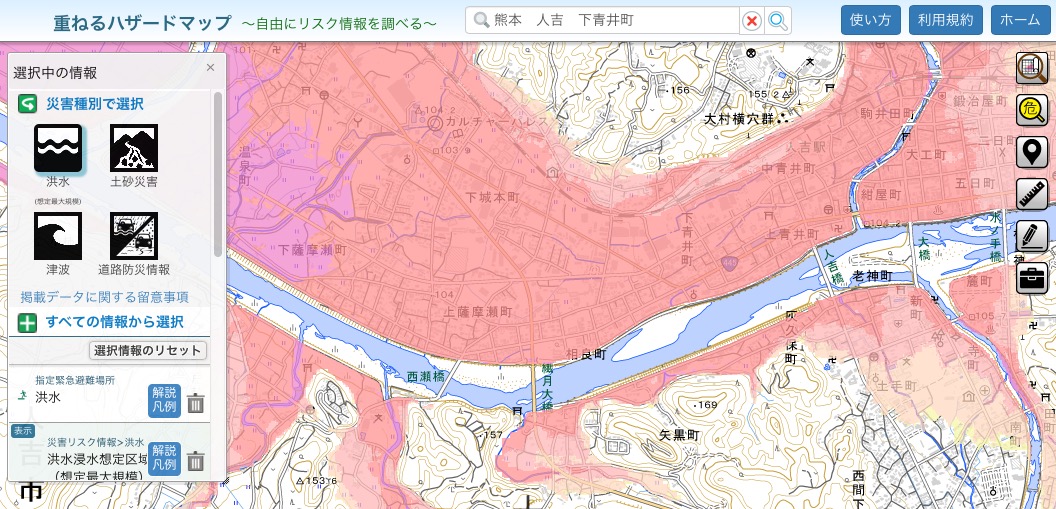

まず左側の真ん中あたりに調べたい場所のを入れて検索します。

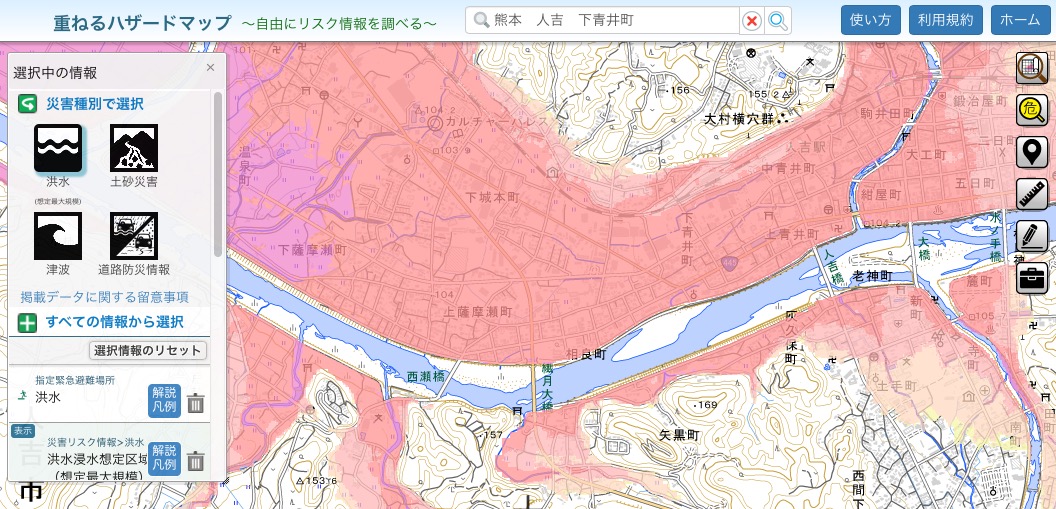

ここでは、最近洪水があった熊本県人吉市の周辺を調べてみました。

以下のような地図が出ます↓

今回氾濫して球磨川が中央左右に表示されています。

重ねるハザードマップの使い方・見方

左上にパネルがあって、4つの図が見えるかと思います。

4つがそれぞれ洪水、土砂災害、津波、道路防災情報に対応しており、

表示したい情報をクリックします。

洪水をクリックすると以下のようになります↓

地図上に紫から赤や黄色のエリアが示されました。

この色の説明は、左上のパネルの下の方の

解説凡例のところをクリックします。

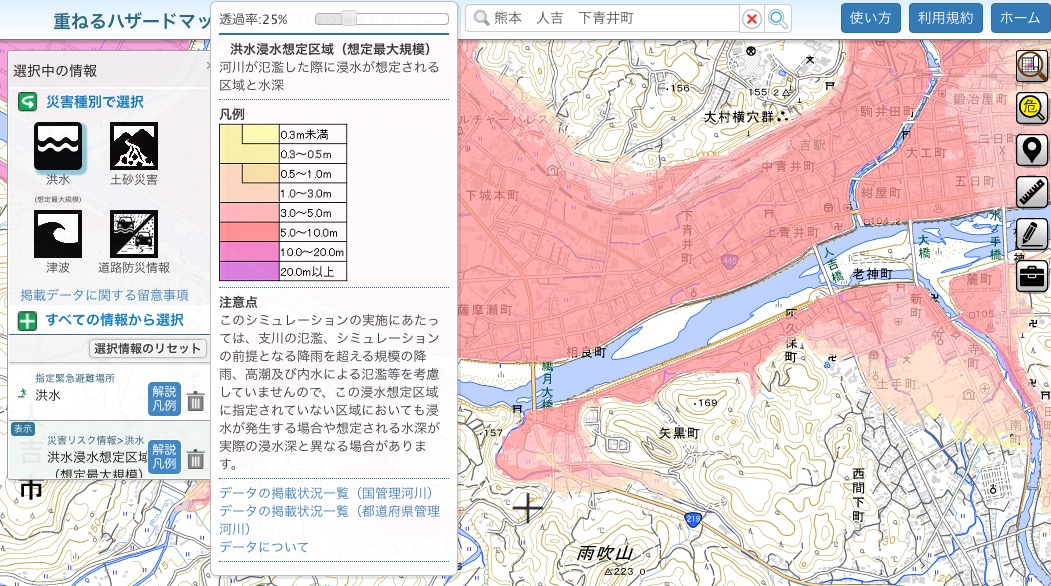

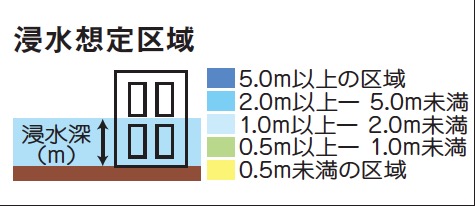

すると説明が表示されます↓

色がついた地域は、

河川が氾濫した時の浸水が想定されて区域で、

色は水深を表していて、

黄色から紫になると、だんだん水深が高くなる

といったことが解説されています。

このように、浸水しやすさや予想される水深が

ひと目で見ることができます。

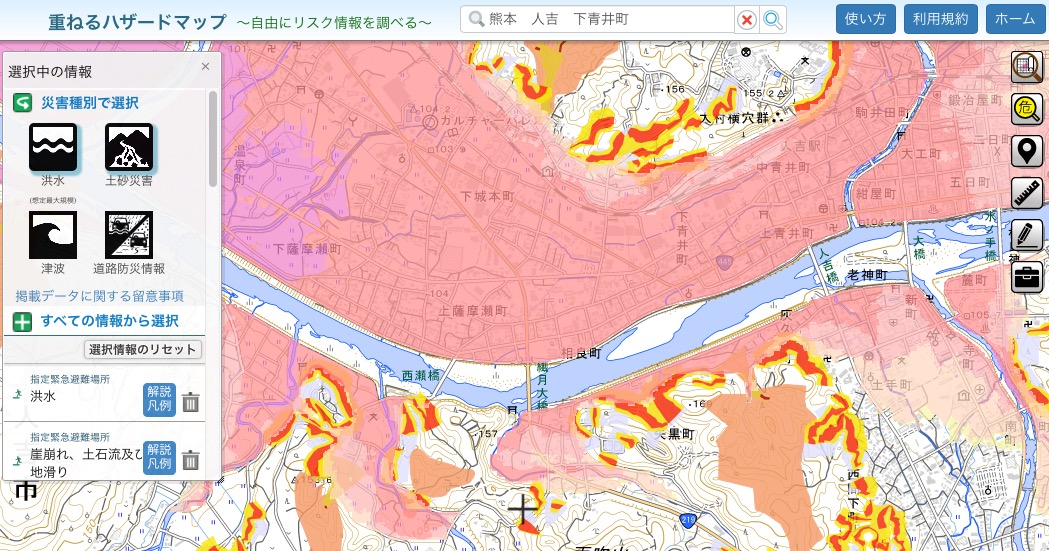

他にも、例えば、土砂災害をクリックすると、

以下のように、土石流が起こりやすいエリアや急斜面のエリアが表示されます↓

洪水と土砂災害を両方クリックすると以下のようになります↓

洪水エリアと、土砂災害エリアを重ねて表示されます。

洪水のハザードマップと、熊本県人吉市で発生した今回の洪水のデータを比べてみました。

(ハザードマップ)

ハザードマップによると、浸水想定は、

- 黄色だと0.5m

- うす赤になると 3 – 5 m

- 濃い赤になると 5 – 10 m

- 左側の紫だと10 – 20 m

となっています。

球磨川沿いでは、洪水により浸水した水深(浸水深)の想定は、最大10m以内で、

地図中の左側の一部の地域では20m以内が想定されていることがわかります。

(熊本県人吉市の洪水の実測データ)

洪水の浸水深を実際に測定したデータが公開されていましたので、

上のハザードマップと比較してみました。

(熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センターの「2020年7月豪雨に伴う熊本県南部における災害調査速報(第一報)」より)

図中の色は標高で、青から赤になるつれ高くなっていきます。

洪水により浸水した水深(浸水深)は数値で書かれています。

今回浸水の被害が大きかった地域は、図中右側のようです。

浸水深は、球磨川沿いで、2.2 m から 4.3 mと記録されています。

以上、ハザードマップと浸水深データを比較すると、

洪水の被害は甚大ですが、

- ハザードマップの浸水想定の範囲内に収まっていた

ことがわかりました。

また、

- ハザードマップで同じ色の地域でも、浸水の影響には差があった

こともわかりました。

国交省のハザードマップポータルサイトでは、

各自治体が作成しているハザードマップを検索することもできます。

次はそのやり方を説明します。

(2), わがまちハザードマップ(各自治体)

国交省のハザードマップのトップは以下の画面でした↓

今度は、右側『わがまちハザードマップ』を使っていきます。

わがまちハザードマップでは、

各自治体がそれぞれ作成しているハザードマップを楽に検索できるシステムです。

わがまちハザードマップの使い方・見方

調べたい場所の都道府県と市町村名を選べばリンクが見つかります。

今回は上と同様に、熊本県人吉市の周辺を調べてみました。

「熊本県 人吉市」 を選んで入力して検索すると、

以下の画面になります↓

今回は洪水ハザードマップを見てみます。

真ん中のパネルの中の1番上の “洪水ハザードマップ” のリンクを開きます。

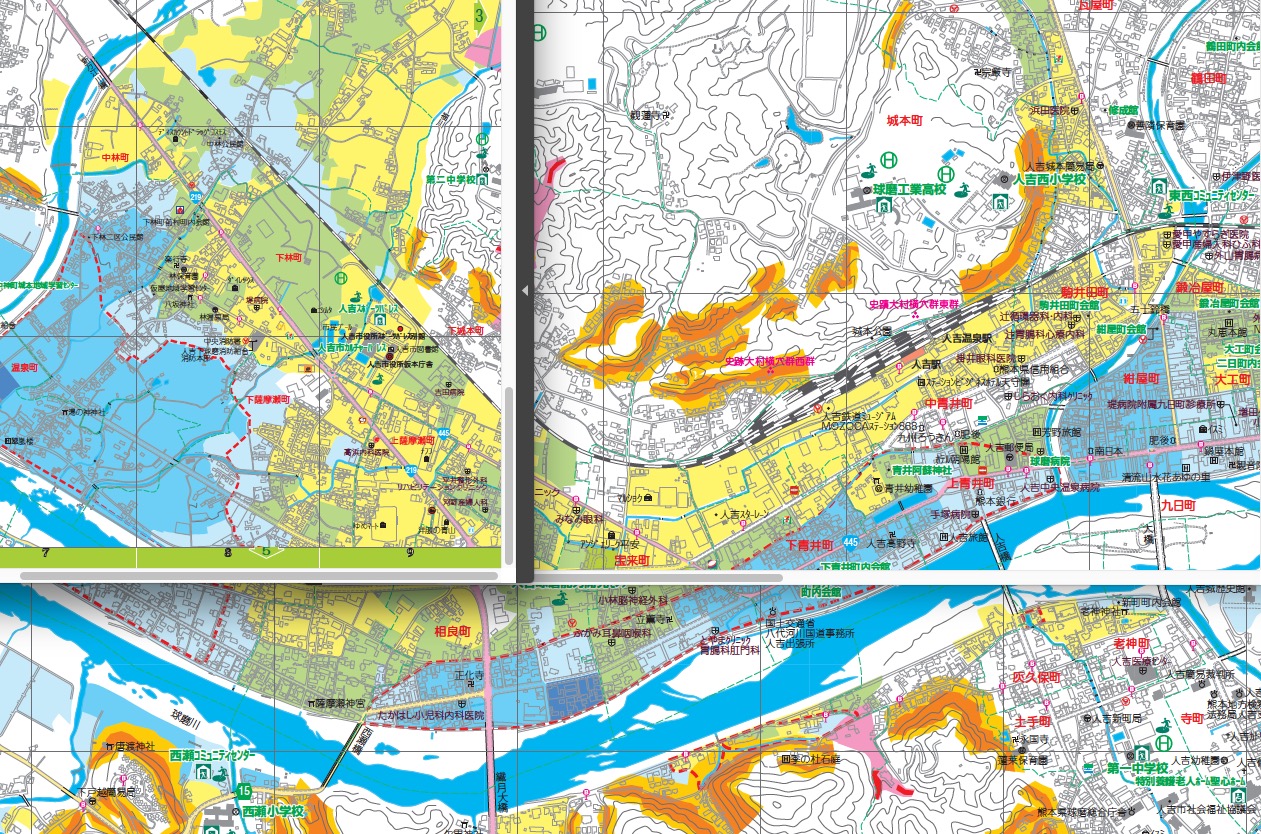

すると以下の画面になります↓

このページに洪水ハザードマップのPDFファルがありますので、開いてみます。

今回知りたいエリアが3つのPDFファイルに分かれていたので、

並べて1枚にしたのが以下の図になります↓

図の見方はそれぞれのPDFの上に、以下のように示されていました↓

今回は主に浸水について見てみます。

地図中の黄色から青色で塗られた部分が浸水想定区域となっていることがわかりました。

球磨川沿いの北側を見てみると、薄い青のエリア(2mから5m)が多くなっています。

そこから少し北側に行くと、0.5m未満の黄色のエリアが広がっているのが見て取れます。

では上のように実測データと比べてみます。

今回の洪水の浸水深と比べてみると、

ほどんとの領域でハザードマップの想定内となっています。

しかし一部(図中右側の4.3mの浸水域の左側)では、

ハザードマップでは「緑色(0.5m – 1.0m)」

または「うす水色(1.0m – 2.0m)」で示されていますが、

そのエリア内で、実際には最大3.4mの “想定外” の浸水があったようです。

ニュース記事などで”想定外”として伝えられていたようですが、

- 実際の災害では、必ずしも想定内に収まるとは限らない場合があること

を知っておき

- ハザードマップを目安にして、自分で想定を高めにして対策をしておく

といったことが重要ではないでしょうか。

国交省のハザードマップポータルサイト以外にも、

NHKによるハザードマップがございます。

NHKによるハザードマップ

NHKが運営しているハザードマップはこちら

トップページは以下の感じになっています↓

調べたい場所を上のパネルで指定すれば、

その地域が自動的に下の地図で表示されます。

非常にシンプルでわかりやすく作られています。

ぜひ一度ご自分で触って見られてはいかがでしょうか。

NHKの防災アプリ

NHK は「NHK ニュース防災アプリ」を作成し配布しています。

NHKの防災アプリでは、

- 地図で気象情報や災害情報を見ることができる

- 生放送で命を守る情報が見れる

- コロナのような気になる最新ニュースを見れる

といった機能があります。

ダウンロードしておくと、

災害時の状況の把握ができ安心です。

ただし注意点として、機能によっては位置情報を使うものがあるため、バッテリーの減りが早くってしまう可能性があります。

災害時など充電がしにくい場合にはその点にお気をつけください。

ダウンロードは、アップルストアか、Google Play から可能となっています。

アイフォンの方はこちら↓

アンドロイド端末の方はこちら↓

ハザードマップのメリット・デメリットとは?

ハザードマップの利点・メリット

ハザードマップを知ることで、

事前により適切な災害対策をすることができます。

一般的な災害対策についての知識があったとしても、

あなたの地域で起こりやすい災害は違うかもしれません。

ハザードマップを知ることで、

- 自分に起こりやすい災害に対して、オーダーメイドで対策をできる

というメリットがあります。

- 自分の身は自分で守る!

そのために活用できる情報源が公開されているわけです。

ハザードマップの欠点・デメリット

ハザードマップには、将来起こりそうな災害を伝える機能があります。

適切な対策を打てる反面、

- 精神的な負担

になってしまう場合があるかもしれません。

適切な対策と備えをしておくことが重要なので、

- (自分に対しては)必要以上に心配しない

- (他人に対しては)不安を煽らない

ことが大事です。

他の欠点やデメリットとしては、

災害が多いと予測されれば、

- 地価が下がってしまう

ことが考えられます。

- マイホームを購入予定の方

- ビジネスを営む経営者の方

- 不動産業を営む方

など、ハザードマップは重要な観点になります。

- 自分ではわからないよ〜

- 忙しくて調べるのが難しい

といった方も多いかと思います。

そういう場合には、

- 専門家に相談する

ことでリスクを減らすことができます。

災害予測は過去の情報をもとに行われます。

個人でも、過去の災害データや予測方法などを学ぶことで、

災害情報の理解やある程度の目利きをできるようになります。

しかし災害は100 %正確に予測するのは難しいので、

最後はあなたの決断になります。

- 妥当な判断ができるよう自分で学ぶ

ことが役立つはずです。

ハザードマップの義務

ハザードマップは、通常は

- 見たい方は見れる

というスタンスでした。

しかし水害が多いなどの点を憂慮して、

政府は不動産取引において、

- 不動産業者は水害リスクについて説明することを義務化する

- 宅地建物取引業法に基づいて重要事項説明として相手方に書面で説明する義務を負う

という方針を打ち出しています。

細かい点ですが、水害と一言でいっても、いくつかの種類やレベル分けがあります。

それによって、説明が義務なものと、任意のものに分けられるようです。

重要事項として説明が「義務」となりうる情報

以下の3つの区域は説明がされる項目とされています。

- 造成宅地防災区域(造成された宅地で地震などで崩壊などの危険がある区域)

- 土砂災害警戒区域(がけ崩れなど危害が生じる恐れがある区域)

- 津波災害警戒区域(津波発生時に危害が及び恐れがある。避難体制を整備すべき区域)

重要事項として説明が「任意」の情報

- 浸水想定区域(洪水、内水、高潮)

以上から、不動産取引を行うときには、

個人の方なら

- 洪水などの浸水リスクについては、自分で調べることが必要

と考えておくといいかと思います。

ハザードマップの問題点

ハザードマップは災害対策に役立つ反面、知っておくべき問題点もあります。

以下では、ハザードマップの問題点をまとめました。

(1), ハザードマップ自体のわかりにくさ

ハザードマップには、タイプの違うものが存在しています。

- 災害を個別に表現したもの

- 災害をすべてをまとめて表現したもの

例えば、洪水のハザードマップがあるとします。

ある川の上流から下流までで、3か所洪水を起こしやすい場所があるとします。

これを表現するハザードマップには、2つのタイプがあります。

1つ目のタイプは、

それぞれの3箇所の洪水被害について、

1つずつ別々にハザードマップを作ったものです。

川全体の地図の中について、

- 予想洪水1が書かれたハザードマップ

- 予想洪水2が書かれたハザードマップ

- 予想洪水3が書かれたハザードマップ

の3つがそれぞれ作れられることになります。

これら3つは同時には起こらないので、

洪水が起こったとしても、

別々の地図のどれかが起こることになります。

それに対して2つ目のタイプは、

川全体の地図の中に、

- 3つの予想洪水が全部まとめて書かれたマップ

になります。

上でも書いたのですが、

重要な点は、これらの3つの洪水予測は、

- 同時には起こらない

ということです。

- ハザードマップには、同時には起こらない災害を、1枚の地図にまとめて描かれている場合がある

ということになります。

もしこれを知らない人が、2つ目のタイプのハザードマップをみたら、

- 3箇所の洪水がすべて同時に起こり、逃げ場がない

といった印象を持つかもしれません。

それが新たな不安を煽る可能性があります。

このように、ハザードマップのタイプを知っておかないと情報を間違って理解してしまう可能性があります。

(2), 予測の信頼性と想定

ハザードマップでは、災害は100%正しく予測できるわけではありません。

そして災害は、経済活動にとってはマイナスにみなされます。

災害が起こる可能性があっても、

経済優先で災害の想定が低めに設定されてしまうことがあります。

経済活動はとても大事なので、これが悪いことでないですが、

- 想定が低めに設定された情報が伝えられる場合がある

ということを知っておくことが自助に役立ちます。

実際、東日本大震災では、宮城県南部や福島県の沿岸領域では、想定より高いところまで津波がきた事実があります。

一方、想定を超える危険性があることは前もって指摘されていた事実mありました。

- 自分で設定を高めにして考えておく

ことで、万が一の時の備えがより万全になるはずです。

具体的にはこちらをどうぞ↓

(3), 防災教育:専門家の方の意図と一般の方の理解と行動(コミュニケーション)

他の問題点としては、

- ハザードマップを作成した人の意図が、見る人にきちんと伝わるかどうか

- きちんと伝わったとして、適切な行動までつながるか

といった点が問題になります。

ハザードマップは専門家の方々が作成するので、

一般の方からすると、わかりにくい部分が出てくるかもしれません。

例えば、

- 洪水がだんだんこのように広がっていきますよ

というシナリオに基づいたハザードマップはイメージしやすいかと思います。

それに対して、

- この場所で今後10年間で洪水が起こる確率は40%

のように、確率で表現されるハザードマップがあります。

起こるか起こらないかはっきりしないため、理解しにくい部分があるかと思います。

このような確率的な情報は、

起こる・起こらないのような白黒はっきりした情報に比べ、

わかりにくいものです。

こういった点については、

- ハザードマップや防災についての防災教育

- 自分で基礎知識を身につける

- 自分でハザードマップを作る

といったことを行うことで、

ハザードマップの情報を実感を持って理解することができ、

専門家の方々と、ハザードマップを通じたコミュニケーションを円滑にすることができるようになります。

防災を学ぶならこちらの本がございます↓

以上のように、ハザードマップは誰でも自由に見ることができます。

しかしそれらを読み解き、どう対策という行動に移すかはあなた次第です。

- 防災対策ってどうすればいいの?

- 最低限の対策はどんなもの?

- 起こるかわからないことに時間をかけたくない

といったあなたには以下のやり方を参考にするのが役立ちます↓

というわけで、本記事では、

防災対策する上で欠かせないハザードマップについて、

- ハザードマップってなに?

- ハザードマップはどう見ればいいの?どう使うの?

- 避難所だけ知っておけばいいの?

について、わかりやすくまとめました。

こちらもございます↓

こちら「アマゾンのオーディオブック(音声で聞ける本)」なら、

無料で学べます↓

こちらもございます↓

- 地理空間情報を手軽に扱える様々な GIS ソフトについてまとめました↓

『【GIS ソフト】地理情報データの解析で使えるパッケージやツール、ソフトウェアやサービスの特徴と違いとは?比較しました【フリーソフトもどうぞ】』

- 地図情報の分析手法を学びたいあなたはこちら↓

『「空間統計」とは?空間データとは?Rによる空間統計解析・モデル、空間統計学の応用例など、空間統計を学びたいあなたにおすすめの本(教科書・参考書)もこちらです』

- 災害だけでなく、こちらの備えもどうぞ↓

『【ウイルス 対策 自宅 外出】ウイルス感染を防ぐためのグッズやその使い方のオススメはこちらです【コロナ】』

![【改訂新版】[オープンデータ+QGIS]統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図の作り方](https://m.media-amazon.com/images/I/51TJ92djQ2L._SL160_.jpg)

](https://m.media-amazon.com/images/I/51PojhdZhhL._SL160_.jpg)